Javier Jurado

Follow @jajugon

La filosofía no puede permitirse el lujo de esperar a que escampe para reflexionar, y menos cuando el confinamiento impone recogerse. Aunque bordee la improvisación y la falta de profundidad, la filosofía puede bosquejar algunas ideas sobre lo que esta crisis provocada por la pandemia del coronavirus está suponiendo y va a suponer. Y así lo están haciendo diversos autores: ¿es un riesgo claro para nuestras formas de vida, nuestros sistemas democráticos, nuestras economías,… que ha venido para quedarse? ¿o es una oportunidad para tomar conciencia de nuestros excesos, nuestros defectos, de los sociales, de los del sistema… como para esperar algo nuevo a la vuelta? ¿o acaso es ingenuo pensar algo así y nada cambiará sustancialmente y pronto esto no será más que un mal recuerdo y una experiencia que apenas dejó lecciones?

La peste de Asdod (Poussin)

Etimológicamente crisis procede del verbo kríno ‘yo decido, separo, juzgo’. Es por tanto un momento decisivo, momento que separa dos épocas. Una crisis lleva en su seno casi siempre el germen de la oportunidad y del riesgo. Aunque nada de ello puede después florecer. De esa misma raíz procede la idea del momento crítico. Y kríno es también ese juicio formado sobre una cosa después de examinarla cuidadosa, críticamente. En ese sentido, quizá, todavía no tenemos la suficiente perspectiva como para aventurarse con juicios sumarísimos y condenas irrevocables.

No obstante, lo cierto es que la reflexión filosófica no puede acomodarse a esperar tan a la zaga. Una cosa es que levante el vuelo al atardecer, como decía Hegel, esperando obtener la suficiente distancia para elaborar ese juicio reflexivo y otra que lo haga entrada la madrugada, cuando todo el mundo duerme – o ha perecido – y sólo los supervivientes insomnes podrían escucharla, o más bien, ignorarla hastiados. Porque el juicio retrospectivo es siempre cargante, por muy cargado de razón que esté. Por eso, unos cuantos autores contemporáneos se han lanzado a compartir algunas reflexiones a vuelapluma, rozando peligrosamente la espontaneidad del tertuliano, pero con ciertas referencias ciertamente sugestivas y de fondo. No en vano algunos proclaman que ha llegado «la hora de la filosofía«. Aunque resulta un tanto grotesco que algunos se hayan apresurado ya a escribir todo un libro al respecto.

En medio de este frenazo podemos volcar todo tipo de meditaciones. Pero como sigo creyendo que la moderación es la posición virtuosa por excelencia, en tiempos de especial incertidumbre como los presentes quizá debemos tener cerca aquella reflexión de Russell: «El problema con el mundo es que los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes están llenos de dudas«. Por eso, para tantear ese término medio conviene rastrear las ideas más tensionadas entre los pensadores de nuestro tiempo que se pronuncian sobre esta crisis, siempre abiertos a seguir llenos de dudas, en esa salvadora incertidumbre que decía Unamuno. Esas ideas se asoman a tres principales vertientes:

- La crisis es un claro riesgo que no sólo está afectándonos ya de manera extraordinaria, sino que afectará negativamente a nuestro modo de vivir, a nuestras organizaciones políticas y sociales, y a la forma de comprender nuestra vida. Esta es la visión más distópica.

- La crisis es una clara oportunidad que, una vez superado el trauma actual e inmediato, permitirá reordenar nuestras prioridades y criterios y tomar conciencia de nuestra condición como especie global, cambiando a mejor muchas cosas. Esta es la visión más utópica.

- Existe, por supuesto, una tercera opción, la que considera que la crisis, con todo su negativo impacto y a pesar de las perspectivas poco halagüeñas a medio plazo, no cambiará sustancialmente nada, ni supondrá más que otro evento histórico cuyas lecciones pronto olvidaremos o no serán tan sustantivas. Esta es, quizá, una visión más cínica/escéptica.

Esta tercera opción, probablemente más moderada, no copa titulares, aunque existan poderosos argumentos para sostenerla. La memoria histórica tiene las patas muy cortas, y no es difícil imaginar que dentro de poco todo parezca un mal recuerdo, sin que hayamos remediado sus causas ni aprendido de sus lecciones. Probablemente para acabar repitiendo la historia, como decía Marx, aunque esta vez pudiera ser primero como farsa y después lamentablemente como una tragedia aún mayor.

Ya hemos palpado de cerca las promesas acerca de la enésima refundación del capitalismo que nunca llegó, y estamos hastiados de ver datos estadísticos (ahora que abundan tanto) que tratan de resaltar la singularidad de lo que vivimos («el más X del siglo», «el menor X de la historia (desde que hay registros)», etc.). Además, en toda época se han dado fenómenos de adanismo: para la construcción de nuestra propia identidad resulta muy atractiva la idea de sentirnos especialmente únicos en la historia. Algo que nos defina esencialmente. Son muchos los ejemplos en los que las sociedades han tenido la percepción de estar viviendo un momento único, singularmente apoteósico o particularmente decrépito. El milenarismo es un clásico. Y en esta época postmoderna en la que existe cierta irreverencia hacia el pasado, está tentación no es menor.

Personalmente desconfío en general del extremo utópico y del distópico, pero tampoco creo que la postura cínica/escéptica sea la más acertada. Es muy difícil negar que el acontecimiento que estamos viviendo en varios aspectos es histórico. Y sacralizar acríticamente la normalidad a la que se desea volver (como apela Savater) no sólo es conservador, sino también algo inquietante: como si no hubiera nada que mejorar, como si hubiéramos alcanzado el estadio final de la historia, discurso complaciente al estilo Fukuyama. O como si no pudiéramos lograr nada y ni siquiera mereciera la pena intentarlo, comenzando por reflexionar sobre ello.

Así que probablemente la mejor posición se encontrará en algún lugar en la difusa zona entre los tres polos. De forma que, partiendo de la postura más escéptica o cínica, creo que es interesante asomarse a algunas reflexiones que desde la filosofía comienzan a ofrecer diversos autores, atreviéndome a trufarlas con algunas ideas propias que me han sugerido. Comencemos por el polo distópico del riesgo.

La crisis como riesgo

Para algunos autores, esta situación está sacando lo peor de nosotros, de nuestro egoísmo individualista por la supervivencia, y nos está enfrentando a dilemas éticos que hacen aflorar posiciones enormemente inmorales. E incluso van más allá: lejos de ser una simple ocasión que revele ese lado más siniestro, la crisis en sí es consecuencia del propio sistema capitalista y sus excesos, y no lo corregirá sino que será un primer ejemplar al que seguirán otros peores. En esta línea, además, pronostican cambios de calado en nuestras organizaciones político-sociales y a proyectar un halo sombrío hacia el futuro. Al fin y al cabo los momentos de conmoción son ocasión para los cambios de régimen, y para algunos pintan bastos.

Autoritarismo y vigilancia digital

Desde el comienzo ha habido autores como G. Agamben que se precipitaron a minimizar la pandemia con el objetivo de denunciar los intereses ocultos que pretendían amplificarla: esta sería la perfecta excusa para normalizar el estado de alarma y de ahí, el estado de excepción. Lo excepcional, que supone la suspensión de varias libertades y el control estatal cuasi totalitario sobre nuestras vidas, incluida la vigilancia, se estaría volviendo normal. Casos preocupantes como el de los recortes en las libertades democráticas y la separación de poderes en Hungría a manos de la extrema derecha de Orban comienzan a materializar este aprovechamiento de la crisis.

Byung Chul Han, por su parte, ha resaltado el tenebroso rédito que las prácticas coercitivas sobre la población en los países asiáticos podrían obtener. El éxito en su aplicación se debe, para el coreano, en el acatamiento que los asiáticos ofrecen debido a la tradición disciplinada que durante siglos ha predicado la filosofía de Confucio. Al individualismo occidental le incomoda incluso el cubrirse el rostro con una mascarilla, mientras que el asiático – que no es ajeno al mismo egoísmo como universal humano – tiene sin embargo una visión mediada por su cultura tradicional más tendente al colectivismo, y se fía más acríticamente del Estado y sus directrices.

Byung Chul Han, por su parte, ha resaltado el tenebroso rédito que las prácticas coercitivas sobre la población en los países asiáticos podrían obtener. El éxito en su aplicación se debe, para el coreano, en el acatamiento que los asiáticos ofrecen debido a la tradición disciplinada que durante siglos ha predicado la filosofía de Confucio. Al individualismo occidental le incomoda incluso el cubrirse el rostro con una mascarilla, mientras que el asiático – que no es ajeno al mismo egoísmo como universal humano – tiene sin embargo una visión mediada por su cultura tradicional más tendente al colectivismo, y se fía más acríticamente del Estado y sus directrices.

Los gobiernos de las democracias occidentales son más sensibles, sobre todo, a no dañar su imagen pública ante los votantes, en un tacticismo electoral cortoplacista; también, por este mismo motivo, a no dañar excesivamente la economía del libre mercado (menos «protegida» que la del capitalismo de Estado, típicamente chino); y son, acaso en última instancia, más cuidadosos con no erosionar los derechos y libertades individuales. En la esfera asiática estas preocupaciones suelen resultar menos prioritarias. Pero en la gestión del virus, este orden de prioridades puede ser peligrosamente más efectivo.

Han destaca que el modelo asiático parece estar redefiniendo el concepto de soberanía: Europa seguiría anclada al concepto tradicional sobreactuando al cerrar fronteras ante un virus que las permea (soberano es quien puede declarar estado de alarma y cerrar fronteras). Por el contrario, el nuevo concepto de soberanía estaría basado en el control de los datos: si el modelo asiático triunfa en la gestión del virus, la vigilancia digital abrumadora y el control social en el que ya no hay lugar para la privacidad podría penetrar en la esfera occidental mucho más abiertamente.

En particular, podría hacerlo con el aterrador y distópico modelo del «crédito social» según el cual se evalúa a cada ciudadano dentro de una red de vigilancia exhaustiva sumando o quitándole puntos por los más nimios comportamientos (o incluso por los más íntimos). Cruzar un semáforo en rojo o leer medios disidentes. Rendidos ante la ola imparable de vigilancia digital, algunas voces se plantean si ese control sobre los datos debería ejercerlo sólo el poder estatal conchabado con las élites empresariales que lo facilitan o debería ponerse a disposición de la ciudadanía. Se trataría de regresar al escrutinio social de las poblaciones pequeñas para borrar el anonimato impune que se disfruta en las grandes urbes. El tentador relato es un escalofriante riesgo para que al final el Gran Hermano de Orwell lo seamos todos y cada uno. Esa línea viene de Foucault hasta Han, quien considera que hemos alcanzado «la consumación digital del panóptico de Bentham”.

Lo que el terrorismo no fue capaz de legitimar lo podría conseguir el virus, vienen a plantear estos pensadores. Por eso Han teme que una exitosa gestión asiática de la crisis frente al desastre de la occidental podría recalibrar nuestras prioridades y legitimar ese control estatal pues las personas están dispuestas a renunciar a su libertad (de movimiento, de intimidad,…) por la percepción de más seguridad (sanitaria, fundamentalmente).

De hecho, para Han, el paradigma inmunológico ha estado casi siempre presente en la constitución de la conciencia social. Este paradigma requiere la imagen de un enemigo externo y al acecho: una negatividad que se opone externamente al modo de vida propio. Este paradigma ha proliferado en multitud de sociedades y momentos históricos. Singularmente lo hizo en el ejemplo histórico relativamente reciente de la Guerra Fría. Sin embargo, con la caída del muro y la desaparición del mundo bipolar, la globalización capitalista reconfiguró el espacio simbólico llenándolo de positividad: el hiperconsumismo, el escaparate del postureo en las redes sociales, el reconocimiento permanente y masivo a través de like y el me gusta… Ese permanente buen rollo ocultaba los dramas de nuestra época, y su expresión se exhibe especialmente en el mundo digital.

De hecho, para Han, el paradigma inmunológico ha estado casi siempre presente en la constitución de la conciencia social. Este paradigma requiere la imagen de un enemigo externo y al acecho: una negatividad que se opone externamente al modo de vida propio. Este paradigma ha proliferado en multitud de sociedades y momentos históricos. Singularmente lo hizo en el ejemplo histórico relativamente reciente de la Guerra Fría. Sin embargo, con la caída del muro y la desaparición del mundo bipolar, la globalización capitalista reconfiguró el espacio simbólico llenándolo de positividad: el hiperconsumismo, el escaparate del postureo en las redes sociales, el reconocimiento permanente y masivo a través de like y el me gusta… Ese permanente buen rollo ocultaba los dramas de nuestra época, y su expresión se exhibe especialmente en el mundo digital.

Sin embargo, la llegada del virus es un regreso al paradigma inmunológico que abandonamos al acabarse la Guerra Fría pero transformado: ahora el enemigo sería interno lo cual legitimaría más si cabe las medidas excepcionales más autoritarias. La represión y la explotación típicas de la Guerra Fría, que se transmutaron en depresión y la autoexplotación en la época de la globalización, ahora experimentan un baño de realidad y sobrerreaccionan, como Han ejemplifica con la gripe española de 1918, que fue mucho más letal, pero mucho menos lesiva para la economía.

Las voces más críticas llegan incluso a culpabilizar de la crisis al propio sistema capitalista que a su vez estaría beneficiándose de ella. No hay que perder de vista el hecho de que, aunque sea objetivamente un asunto primordial en la agenda pública, el acaparamiento mediático que ocasiona el coronavirus en sí es beneficioso para el statu quo: ninguna otra cosa parece importar ya, y puede haber mucha más vía libre para los excesos sin el escrutinio público.

El profesor Santiago López Petit redunda en la simbiosis entre sistema y virus: «el capitalismo desbocado produce el virus que él mismo reutiliza más tarde para controlarnos. Los efectos colaterales (despolitización, reestructuraciones, despidos, muertes, etc.) son esenciales para imponer un estado de excepción normalizado«. En realidad, para algunos es el neoliberalismo el que se ha «vestido del Estado de guerra«, militarizando el lenguaje para maximizar una movilización que consiste precisamente en el confinamiento organizado que preserve al máximo la Vida, oscuro concepto tras del cual se encierra en realidad el interés del capital, como algoritmo al que poco importan las vidas concretas e irreductibles de los individuos. Si por el camino se deshace de algunas limitaciones a su expansión basadas en derechos civiles, tanto mejor.

Hiperestatalismo y el larvado conflicto ideológico de la Gran Recesión

Aunque la reflexión de corte progresista abunda, las voces más liberales destacan el peligro que esta deriva podría tener hacia un hiperestatalismo renovado: aunque no se alcanzaran formas de autoritarismo estatal y vigilancia digital, el recurso desesperado hacia el Estado para atajar la crisis lo legitimaría para aumentar su tamaño y peso, incluso a costa de las libertades individuales. Para muestra, el debate en torno a la deuda contraída por el Estado para gestionar el impacto de esta crisis y la polémica en Europa sobre los coronabonos, que reviven el conflicto norte-sur en el seno europeo a propósito de la Gran Recesión de 2008 y la crisis de deuda soberana.

Que estamos viviendo hoy una crisis es difícil ignorarlo. La Gran Recesión de 2008 ya estableció un paralelismo histórico peligroso con la emblemática crisis de 1929, que condujo a la Gran Depresión y con ella, entre otras cosas, a los totalitarismos belicistas y a la Segunda Guerra Mundial. Todavía andábamos a vueltas con la interpretación de aquella, más de una década después, cuando en plena digestión nos ha abordado esta nueva crisis planetaria. Y la interpretación política de esta crisis pandémica ya está corriendo a tratar de asimilar y enmarcar sus causas, consecuencias y mejor tratamiento dentro de cada relato. Aquella crisis tuvo dos grandes relatos todavía en pugna:

- El diagnóstico/relato liberal-conservador: la Gran Recesión puso en duda la sostenibilidad de los sistemas del bienestar que afloraron en Europa fundamentalmente en la postguerra mundial para garantizar la paz social y detener la influencia comunista. Tras vivir un período dulce de crecimiento y prosperidad, el imposible crecimiento ilimitado de estos sistemas de bienestar asociado a un endeudamiento elefantiásico de los Estados acabó estallando en la crisis de 2008: la explosión de la burbuja inmobiliaria y la especulación financiera en torno a ella en realidad sólo pusieron al descubierto una crisis de deuda insoportable que venía de atrás. La deuda de los Estados se había fraguado a través de una suerte de estafa piramidal: comprometiendo a las generaciones futuras, y a cambio del voto de las generaciones actuales, los políticos cortoplacistas habrían ido endeudando las cuentas públicas a base de subvenciones y exenciones de impuestos a determinados sectores sociales para perpetuarse en el poder. Estas redes clientelares ciudadanas y ociosas habrían

crecido a costa de sistemas fiscales crecientes sobre las capas realmente productivas hasta un nivel insostenible. Las capas de la población mantenidas de forma ficticia serían las principales promotoras del relato progresista/socialdemócrata encubridor de una estafa que salió a la luz. De aquí la prédica de la austeridad, el saneamiento de las cuentas públicas y la privatización.

crecido a costa de sistemas fiscales crecientes sobre las capas realmente productivas hasta un nivel insostenible. Las capas de la población mantenidas de forma ficticia serían las principales promotoras del relato progresista/socialdemócrata encubridor de una estafa que salió a la luz. De aquí la prédica de la austeridad, el saneamiento de las cuentas públicas y la privatización.

- El diagnóstico/relato progresista-socialdemócrata: la Gran Recesión se produjo como colofón a toda una ola de medidas en contra de la economía productiva (i.e. industrial) y del Estado del bienestar orquestadas para favorecer a las élites económicas y financieras durante las últimas tres décadas. Todo habría comenzado con la revolución neoliberal de los gobiernos de Thatcher y Reagan en los años 80, su progresivo desmantelamiento del Estado del bienestar y la conveniente caída del bloque soviético y el fin de la Guerra Fría. Esta globalización del capital habría favorecido enormemente a las empresas transnacionales, capaces de aprovechar paraísos fiscales y mano de obra enormemente barata en distintos puntos del globo. La única opción para que los países desarrollados pudieran sostener su nivel de vida y su mano de obra pudiera competir en la aldea global se habría centrado entonces en el desplazamiento hacia el sector servicios, abandonando casi completamente los sectores primario y secundario, y hacia la especulación financiera sobre todo tipo de producto y actividad, como por ejemplo la vivienda. La desregulación de los mercados financieros y su explosivo crecimiento en un mercado globalizado sostuvo durante un tiempo las ganancias

de manos privadas durante los años del dinero fácil y la especulación; pero la irrefrenable insatisfacción del modelo capitalista de crecimiento perpetuo habría acabado descarrilando en una crisis cuyas pérdidas se socializaron, engordando las cuentas públicas para sostener a los «too big to fail» y precarizando a las clases más vulnerables para intentar paliar la falta de competitividad.

de manos privadas durante los años del dinero fácil y la especulación; pero la irrefrenable insatisfacción del modelo capitalista de crecimiento perpetuo habría acabado descarrilando en una crisis cuyas pérdidas se socializaron, engordando las cuentas públicas para sostener a los «too big to fail» y precarizando a las clases más vulnerables para intentar paliar la falta de competitividad.

Entre ambos relatos ha estallado esta nueva crisis. Algunos, dentro del relato liberal-conservador, cuestionan la legtimidad del propio Estado, y como hacía en este blog Jesús Morote hace unos días, hablan de la necesidad de una Polidicea. El Estado se vería sometido a juicio tras demostrarse incapaz de dar una respuesta satisfactoria ante el virus, lastrado por su deuda y su crisis de credibilidad y desafección ciudadana. Sin embargo, creo que el ciudadano postmoderno actual carece ya de esperanza firme en que el Estado sea un garante de su felicidad en los severos términos metafísicos que la modernidad alumbrara. Antes bien, se decantan mayoritariamente, según la clase social a la que pertenezcan, por sobrevivir asistidos por unos mínimos proporcionados por ese Estado, o por directamente disfrutar una vida lo más satisfactoria posible sin que el Estado se entrometa en exceso en su vida privada.

Lejos de un riesgo, para otros, la pandemia refrenda por el contrario la idea de que sólo el Estado es capaz de responder ante una crisis de este tipo, lamentándose de los ataques que ahora recibe. ¿Podría acaso el «estado mínimo», simple garante de la propiedad privada que autores como Robert Nozick propugnaron, haber hecho frente a esta pandemia? No parece que el criterio de rentabilidad hubiera podido anticiparse en la prevención de una pandemia, pues el tratamiento siempre es más lucrativo. Por contra, es difícil negar que los mecanismos de competencia de un mercado libre podrían ser el mejor estimulante para la elaboración de una vacuna.

En cualquier caso, en lo que se refiere al riesgo de hiperestatalismo, ¿es verosímil pensar que el sistema del capitalismo global realmente albergue la posibilidad de que se expanda sustancialmente el Estado a formas pretéritas de índole comunista? Creo que se subestima la capacidad del capitalismo global y sus fuerzas transnacionales para amortiguar o aislar cualquier intento de este tipo (y menos en un país en el corazón de la Unión Europea). Y por tanto, parece quizá que más que un riesgo lo que existe es un debate de matices, que supera ya la discusión filosófica y se centra meramente en la técnico-económica y política, sobre el tamaño conveniente del Estado.

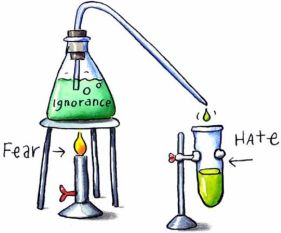

Del miedo al odio

Por otro lado, algunos autores ponen el foco en el enorme riesgo inherente al miedo que nos atenaza, y los productos nocivos que lleva asociado. Para Carolina Emke, a pesar de que el momento es sumamente frágil, demasiado dinámico e incluso asincrónico, se observan claramente fenómenos asociados a la tentación autoritaria «que invita a la represión, a la vigilancia totalitaria basada en datos digitales, a la regresión nacionalista. O al cálculo darwinista que le pone precio a la pérdida de los cuerpos más viejos, más débiles, menos entrenados.«. Pero subyaciendo a estos comportamientos se encontraría la dinámica profunda que nos lleva del miedo al odio.

La autora de «Contra el odio«, mantiene una postura coherente con su tesis de que el odio que manifestamos no es una emoción espontánea sino un producto fabricado en un marco ideológico concreto, siendo alimentado desde él. El miedo provocado por la pandemia estaría habilitando esta construcción del odio bajo todo tipo de expresiones: hacia el extranjero que puede traer el virus; o hacia el pueblo extranjero que negligentemente lo contrajo («el virus chino» como reiteradamente repite Trump); odio hacia el gobernante que se muestra sobrepasado e incapaz de una correcta gestión; odio hacia el vecino y conciudadano que no observa con el rigor o la laxitud que estimamos oportuna las cambiantes reglas de convivencia y distanciamiento social; odio hacia los débiles de toda la vida, sobre los que siempre es más fácil descargar nuestra ira, y que ahora tenemos tan a mano (mujeres maltratadas, ancianos,…); etc. De hecho, en palabras de Berardi, el mayor peligro se da en el infovirus (tecnovirus lo ha llamado entre nosotros Javier Echeverría), aquel fenómeno simbólico inoculado también viralmente en la urdimbre de nuestras relaciones sociales y nuestro cerebro colectivo como miedo al otro.

En esta línea, Sreko Horvat, aún siendo discípulo de un Zizek mucho más entusiasta, ve más probable que el capitalismo neoliberal aumente su control sobre fronteras para personas y haga fluir aún más el de mercancías, sin capacidad para que ningún internacionalismo prolifere. El miedo al otro, al extranjero, como poso que quedará tras la epidemia, es para él más peligroso que el propio virus. Para Hovart, en medio de la sobreinformación mediática sobre el virus, se está ocultando la estrecha relación entre las posiciones de la extrema derecha y lo que más conviene a la economía capitalista. En esa línea apuntaba Marina Garcés: «Toda crisis tiende a alimentar el abismo entre los individuos«.

No dejan de resonar pueriles algunas estas consideraciones, que ignoran deliberadamente que la relación comercial por excelencia se sustenta precisamente en la confianza en el otro y en las garantías del sistema, y que la pérdida de vías de comunicación e intercambio en una situación de paz, de estabilidad y de confianza afectan directamente al desarrollo de la economía capitalista. Salvo en tiempos de guerra, el miedo y el odio rara vez interesan al capital.

Relativismo moral y regresión social

Asistimos a una enfermedad propia de la globalización: gestada de una forma u otra por la capacidad técnica humana para manipular e interferir con la naturaleza, se ha diseminado exponencialmente gracias a la hiperconectada aldea global. Hablaba hace no mucho de los riesgos que entrañaba el progreso tecnocientífico humano con la sobreprotección que nos ofrece y la ingenua sensación de seguridad que nos procura. La sociedad del riesgo la había bautizado Ulrich Beck. Y resulta que esta crisis ha puesto al descubierto en gran medida uno de los riesgos de esta situación, con una bofetada de realidad que nos cuestiona y sobre todo genera una incertidumbre en la que los fundamentos morales de nuestro comportamiento se ponen a prueba. El sentimiento de desesperación puede peligrosamente plantear que ciertas alternativas otrora vedadas nos resulten moralmente no tan inaceptables:

Por ejemplo las vemos en las estrategias políticas que priman la inmunidad de rebaño y, con el dilema del tranvía en la mano, propugnan el sacrificio de nuestros mayores, en una auténtica gerontomaquia como la denomina Berardi. También las vemos en los egoísmos propios de nuestro atomismo social que roban mascarillas impúdicamente ante el desabastecimiento de nuestra población y en particular de nuestros sistemas de salud pública; o las vemos en aquellos comportamientos que aplauden cínicamente en los balcones su apoyo a la sanidad, pero que desde su confinamiento burgués acomodado aguardan con más celo la cacerolada sin reconocer que su voto contribuyó a todo tipo de recortes sanitarios que, aunque no provoquen la crisis, han agravado su amortiguamiento; o las vemos en los comportamientos de aquellos que ejercen el totalitarismo de balcón que increpa a todo viandante su trayecto; o en los que se escapan del confinamiento llegado el puente con la típica insolidaridad del dominguero, para después salir a figurar entre aplausos.

El riesgo también estriba, no sólo en que la situación parezca legitimar este tipo de comportamientos entre algunos, sino que agrave de cara al futuro estos egoísmos que nos desconectan. La pérdida de contacto cercano y directo, tan relevante en el mundo latino, impone una distancia que probablemente nos pasará factura, y cabe la posibilidad de que no haya regreso. La situación es paradójica: acaso más unidos por un nuevo enemigo común, a la par que más distanciados por la prevención.

Existe también un peligro de regresión a mentalidades atávicas y premodernas sensiblemente más ignorantes. Por ejemplo con la tentación de abrazarse a un malentendido retorno a lo religioso, o a lo supersticioso, o simplemente a lo acientífico. Estas actitudes que han sido indebidamente sobreprotegidas en nuestros espacios de libertad pueden ponerlos precisamente en peligro al despreciar a la razón, a las instituciones científicas y a las políticas. Ya vivíamos en un mundo en el que la dictadura de la opinión, de la doxa, y la estructura en redes sociales que favorece la propagación viral de paparruchas primaban peligrosamente. El virus, su propagación, su tratamiento, su gestión,… sólo ofrecen nuevas ocasiones para que esta dictadura extienda aún más sus tentáculos. Y serán ocasión perdida para progresar en nuestro nivel de madurez social.

Así lo planteaba Judith Butler, para quien el virus y la propagación de la epidemia son un escenario perfecto para que el sistema revele su ferocidad y sus desigualdades más lacerantes. El virus se difunde y con él la ansiedad por capitalizar el sufrimiento global (persecución de patentes sobre una posible vacuna, seguros privados aumentando primas para dar cobertura, gestos  caritativos con clara orientación de marketing social, previsible precarización desigual de puestos de trabajo, desigualdad en el acceso para dar continuidad a la educación,…). Su lamento pasa, más que por el riesgo, por las oportunidades que estamos perdiendo. Por ejemplo como sucede con la atención sanitaria pública en EEUU, la propuesta demócrata de Sanders y Warren que parece alejarse de ganar en las primarias, y todo porque el miedo hace que nos volvamos aún más egoístas y los estadounidenses, que aplauden las ocurrencias tóxicas de su presidente como la de la lejía, aplauden el intento de Trump por monopolizar una vacuna.

caritativos con clara orientación de marketing social, previsible precarización desigual de puestos de trabajo, desigualdad en el acceso para dar continuidad a la educación,…). Su lamento pasa, más que por el riesgo, por las oportunidades que estamos perdiendo. Por ejemplo como sucede con la atención sanitaria pública en EEUU, la propuesta demócrata de Sanders y Warren que parece alejarse de ganar en las primarias, y todo porque el miedo hace que nos volvamos aún más egoístas y los estadounidenses, que aplauden las ocurrencias tóxicas de su presidente como la de la lejía, aplauden el intento de Trump por monopolizar una vacuna.

Frente a toda visión utópica que prometa o atisbe algún tipo de oportunidad positiva de cambio, Han se vuelve mucho más escéptico, responsabilizándonos directamente a las personas de cualquier oportunidad de cambio, aunque sin demostrar especial entusiasmo o confianza:

El virus no vencerá al capitalismo. La revolución viral no llegará a producirse. Ningún virus es capaz de hacer la revolución. El virus nos aísla e individualiza. No genera ningún sentimiento colectivo fuerte. De algún modo, cada uno se preocupa solo de su propia supervivencia. La solidaridad consistente en guardar distancias mutuas no es una solidaridad que permita soñar con una sociedad distinta, más pacífica, más justa. No podemos dejar la revolución en manos del virus

A pesar de estos riesgos, quizá el vaso no esté sólo medio vacío. Lo contrastaremos en la próxima entrada tratando de observar la crisis como una oportunidad.

J. Arnau Navarro, La hora de la filosofía

G. Agamben, La invención de una epidemia

Byung-Chul Han, La emergencia viral y el mundo de mañana

F. Berardi, Crónica de la psicodeflación

J. Butler, El capitalismo tiene sus límites

S. López Petit, El coronavirus como declaración de guerra

Hello mmate great blog post

Me gustaMe gusta

Comento el último apartado de la entrada.

¿Regresión social? Bueno, habría bastante que hablar sobre ello, pero ahora, centrándome en el pensamiento de Judith Butler como se expone en la entrada, me gustaría destacar una frase: “el virus y la propagación de la epidemia son un escenario perfecto para que el sistema revele su ferocidad y sus desigualdades más lacerantes”. No se sabe muy bien a qué se refiere Butler con lo de “sistema”, pero del contexto y de lo que sigue a continuación, parece que se refiere al conjunto de instituciones políticas, sociales y culturales, o sea, el marco institucional en el que vive una persona en una sociedad dada, vigente en los países desarrollados de Occidente.

Pues bien, lo más curioso del caso es que Butler, a quien le repugna un sistema tan feroz y de tan lacerantes desigualdades, lo que propone es que, como debido a la epidemia, han aparecido grietas en los fundamentos financieros del sistema, lo apuntalemos. O sea, que, aunque critica la “regresión social” que según ella ha originado la pandemia, propugna otra regresión social, invocando una especie de “Virgencita, que me quede como estoy” (o como estaba antes de la pandemia).

El caso es que ese tan denostado “feroz sistema” es el único que ha sido capaz, en la historia de la Humanidad, de generar vacunas, protección sanitaria nunca vista y atención generalizada a ancianos e indigentes como nunca antes la Humanidad había conocido. Ciertamente, y está en la naturaleza humana intentar progresar, el sistema tiene vicios y defectos que podrían ser corregidos, pero cualquier otra alternativa históricamente conocida al sistema de Occidente en la actualidad, y cualquier otra hoy existente en otros países, es manifiesta y palmariamente peor. No veo pateras de Europa hacia África, ni de USA hacia Cuba. Pero sí las vemos todos los días en dirección inversa. Y ya sabemos los muros y los vallados a dónde intentan impedir que la gente vaya y de dónde huya. Es decir, progresemos, no regresemos como pretende Butler, porque aunque quisiéramos, el pasado nunca vuelve.

¿Que la vacuna acabará siendo descubierta por un gran complejo privado de investigación farmacéutica? Pues bienvenida sea, porque si confiamos en que la descubra el Estado venezolano o el Ministerio de Sanidad español, ya podemos esperar sentados. ¿Que el laboratorio que la descubra va a cobrar para compensar los costes de una larguísima y costosísima investigación y, si puede, ganar un dineral? Seguramente, pero eso es mejor que no tener vacuna.

Y al final esto enlaza con las frases de Byung-Chul Han y su pomposa mención a la “solidaridad”. Detengámonos un poco en qué significa aquí la dichosa palabrita, porque eso no está nada claro. Vamos al diccionario: “1. f. Adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros”.

Naturalmente, la palabra “adhesión” significa adhesión voluntaria. Cuando hice el Servicio Militar, entonces obligatorio, circunstancialmente (cuando me tocaba el turno) estaba en una garita con mi fusil, defendiendo la causa o empresa de otros. Pero no creo que nadie llame a eso un acto solidario. Estaba allí porque, si no, me metían en el calabozo: yo no quería estar allí.

El segundo concepto importante de la definición de solidaridad es que tiene que tratarse de algo “circunstancial”, o sea, no de carácter permanente. Un grupo de obreros (para usar el ejemplo más conocido y supongo que el que dio origen a la palabra que, luego, se generalizó a otros supuestos) se declara en huelga. Y, entonces, otros obreros (o cualquier persona) que no están afectados por el conflicto laboral que da origen a la huelga, se adhieren, prestan apoyo a aquellos, por solidaridad.

Conviene, a este respecto, introducir otra palabra que quizá nos ayude a entender mejor esto, “altruismo”, que sospecho que es la que se debería utilizar en vez de la de solidaridad. Nos dice el diccionario que altruismo es: “1. m. Diligencia en procurar el bien ajeno aun a costa del propio”. Aquí ya no se trata de una adhesión circunstancial, sino de una cualidad del carácter que tienen algunas personas.

Llamo finalmente la atención sobre que la causa que produce una adhesión solidaria ha de ser “de otros”, no de uno mismo. Si yo me adhiero a una causa para conseguir, directa o indirectamente, algo para mí, la causa ya no es de otros, sino mía, porque entonces actúo por mi propio interés. Esto en el altruismo se ve todavía más claro, porque si la solidaridad solo exige adhesión a la causa de otro, el altruismo conlleva que esta adhesión, además de permanente, se produzca con perjuicio para el altruista (a costa del bien propio, dice el diccionario).

¿Por qué se ha puesto de moda hablar de “solidaridad”, en la neolengua que nos invade, en lugar de “altruismo”? La “solidaridad” despierta connotaciones de algo muy “social”, muy de lucha obrera, muy de progresista. En cambio el “altruismo” alude a un valor tradicional, de la moral “burguesa”, del individuo que es bueno, desinteresado y desprendido; y eso es poco “progresista”. Desde miles de años antes de que Marx naciera, ya había personas altruistas en las sociedades primitivas.

Teniendo en cuenta que el altruismo (solidaridad en neolengua) conlleva que quien detenta esa cualidad no se beneficie en interés propio, cuando se propugna la extensión del Sector Público como factor de “solidaridad” habría que excluir de tan benéfica calificación a todos los funcionarios, miembros de organizaciones subvencionadas, pensionistas y, en general, a cualquiera que reciba un estipendio de cualquier clase del Sector Público, pues ya no se adhieren a la causa o empresa de otros, sino a la suya propia.

Supongamos, no obstante, que lo que Byung-Chul Han quiere decir es que debería prevalecer en la sociedad el valor del altruismo frente al egoísmo (que sería bueno que hubiera en nuestra sociedad más gente altruista que egoísta). Estoy de acuerdo con ese enfoque (¿quién no?), pero entonces lo que Byung-Chul Han debería propugnar es que desapareciesen los impuestos. Estos son detracciones coactivas del Estado y, por tanto, pagar impuestos no tiene nada de adherirse a ninguna causa. Si realmente prevaleciese ese altruismo como categoría social no harían falta impuestos, pues ya los ciudadanos, libre y voluntariamente, irían a la Caja del Estado a ingresar voluntariamente lo que fuese necesario. Los impuestos existen porque eso no se va a dar: no bastaría lo que se recaudase con ese sistema de aportaciones voluntarias ni para pipas. Los impuestos destruyen el altruismo como valor personal. Sin embargo, curiosa y contradictoriamente, algunos sostienen que favorece el altruismo (solidaridad en neolengua) de la sociedad (¿?).

Todo esto es una trasposición, de baja cualidad filosófica, desde lo que son los valores morales (terreno de la Ética) hacia una justificación del poder (Filosofía Política). El poder puede justificarse retóricamente de muchas formas. Pero que si no hubiera Estado no habría altruismo es un engaño enorme. Altruismo hay a pesar del Estado y porque ciertas personas poseen ese valor moral o, si se quiere, todas lo poseen, aunque no en idéntico grado (como apunta la segunda definición de altruismo que da el diccionario, alusiva a un rasgo genético de ciertas especies biológicas). No a la inversa, como algunos voceros del poder pretenden: que somos unos egoístas y el Estado va a corregir ese egoísmo mediante el ejercicio (¡el Estado!) de un altruismo social. Una sociedad altruista cuyos miembros son egoístas, ¿cómo se puede imaginar algo así? Sería como llamar rebaño de corderos a una manada de lobos. Si los miembros de un grupo son lobos, eso es una jauría, no un rebaño de ovejas (como quiere la neolengua). Habríamos creado una nueva figura humana: el altruista a palos (detracción coactiva de impuestos).

Lo que sí parece quedar claro, después de la epidemia y de las reflexiones que aquí leo sobre la misma, es que el nivel filosófico en el panorama actual es paupérrimo. Y no porque seamos más idiotas que en otras épocas de florecimiento filosófico, sino porque la Filosofía está hoy encerrada en instituciones académicas convertidas en turiferarios del poder que las financia y de cuyo dinero viven los hoy llamados “filósofos”. Salvo escasísimas y muy honrosas excepciones que, precisamente por desarrollarse en condiciones sumamente adversas, merecen ser extraordinariamente valoradas, por enfrentarse a la corriente de pensamiento “único” de los arrimados a la sombra del poder y que tiene poco o nulo valor filosófico.

Un saludo.

Me gustaMe gusta

Paso a comentar el apartado de la entrada titulado “Del miedo al odio”. El discurso de Carolina Emke que se nos ofrece es, como en el caso de Byung-Chul Han sumamente enrevesado y confuso. Parece ser uno de los vicios del pensamiento actual, utilizar los términos de forma ambigua e incluso tergiversada y complicar innecesariamente cosas que, en realidad son bastante simples, siempre que acudamos al sentido común, a la introspección más inmediata y al lenguaje natural. Pero, claro, con eso no vende uno sus libros y menos aún los convierte en best-sellers.

La relación causal que establece Emke, y que en la entrada aparece intuitivamente bien ilustrada por una imagen, consiste en la cadena miedo-ignorancia-odio. El miedo calienta un caldo de cultivo de ignorancia y acaba destilando el odio. Pero es fácil ver que las cosas no funcionan así. Acudamos al diccionario, que es, como casi siempre, enormemente clarificador.

Empezando por la palabra miedo, nos encontramos la siguiente definición: “1. m. Angustia por un riesgo o daño real o imaginario”. Vayamos a “angustia”: “1. f. Aflicción, congoja, ansiedad”. Sin entrar ahora en las distinciones que el existencialismo (Kierkegaard, Heidegger, Sartre) vio o creyó ver entre miedo y angustia, que también tienen mucho que ver con los distintos idiomas en cada uno escribía y sus léxicos propios, podemos, en lo que aquí nos ocupa, considerar que el miedo consiste en una forma de ansiedad. Esa ansiedad puede ser “existencial”, abstracta, sin causa concreta relacionada con un cierto evento o suceso, como parece ocurrir en Kierkegaard o Unamuno, o bien, como creo que pasa el contexto en el que aquí nos movemos, pues hablamos de las consecuencias sociales de una epidemia muy determinada, aparecer ante un acontecimiento.

Ahora bien, como define con precisión el diccionario, ese acontecimiento que da origen al miedo puede ser real o imaginario. En efecto, si yo estoy en una celda esperando a ser fusilado, el acontecimiento que desencadena el miedo es real: sé que voy a morir y experimento angustia ante ese hecho cierto, como le ocurrió a Jesucristo en el Monte de los Olivos, cuando empezó a sudar sangre, según los Evangelios.

Pero no estamos ahora interesados en ese miedo, sino en el miedo ocasionado por el riesgo o por un daño que me imagino que puede sobrevenirme. Digo que estamos interesados en este tipo de miedo porque lo que nos ocupa es la relación entre miedo e ignorancia. En el miedo ante un daño cierto no hay ignorancia: sabemos qué daño es y sabemos que nos va a suceder. Nos interesa aquí el miedo en un entorno de ignorancia, o sea, de incertidumbre.

Vayamos ahora con el odio. El diccionario lo define como: “1. m. Antipatía y aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea”. También aquí se puede sentir esa aversión de dos formas. Si alguien nos ha hecho daño, podemos, en compensación que estimamos justa, desear también que le sobrevenga un daño o un mal a esa persona. Eso es consustancial a la naturaleza humana ordinaria. No estoy hablando de casos patológicos de personas que odian a todo el mundo, les haya o no ocasionado algún mal (aunque algo de verdad hay en el dicho de que mal de muchos, consuelo de tontos, y la mayoría tenemos algo de tontos) o, viceversa, personas que nunca odian a nadie, por mucho mal que le hagan. Como estamos hablando del odio como un fenómeno social, nos interesa el comportamiento estándar de los ciudadanos, el más habitual y frecuente. Los casos de individuos extremos no constituyen un problema social o colectivo. Y el comportamiento estándar es que si alguien viola y asesina a nuestra hija, sintamos “antipatía y aversión” hacia esa persona.

Pues bien, si ponemos en conexión ignorancia y odio, podemos ver que no existe esa conexión si conocemos el daño que alguien nos ha hecho y no ignoramos quién es este, lo que nos lleva a odiarlo, sino que la relación ignorancia-odio nos interesa aquí exclusivamente en cuanto, por ignorancia de quién realmente nos ocasionó un daño o perjuicio, odiamos a alguien que realmente no nos hizo daño alguno. Podemos odiar a alguien por error, y si se levanta el velo de la ignorancia, dejaremos de odiarlo, y traspasaremos el odio hacia quien realmente nos causó daño, quitándoselo a quien creíamos que nos lo había hecho, erróneamente, por ignorancia.

Si mi argumentación es correcta, no hay una cadena causal miedo-ignorancia-odio, sino que partiendo de la ignorancia se producen dos fenómenos separados y diferentes. Si la ignorancia es ex ante, aparece el miedo: no sabemos qué va a suceder y, por tanto, y debido a nuestra ignorancia, tenemos miedo de lo que pueda pasar y ante el riesgo de las decisiones que tenemos que tomar respecto de nuestro curso de acción. Volviendo a mis mensajes anteriores, actuamos buscando nuestra felicidad (nuestra máxima satisfacción), pero como lo hacemos en un entorno de ignorancia (y, por tanto, de incertidumbre) sentimos miedo de que nos podamos equivocar en nuestras decisiones y el efecto de estas sea el contrario al buscado.

En nítido contraste con la secuencia temporal de las relaciones entre ignorancia y miedo, las relaciones entre ignorancia y odio operan ex post. Hemos tomado nuestras decisiones, pero el resultado ha sido muy distinto al que esperábamos: en vez de obtener más felicidad, hemos obtenido menos, menos satisfacción de la que teníamos antes de decidir. En esta situación, se pueden hacer dos cosas, hacer autocrítica, analizar en qué nos hemos equivocado y aprender para corregir nuestro curso de acción y mejorar los resultados de satisfacción de aquel cara al futuro. O, lo que es una reacción muy frecuente, no reconocer nuestra equivocación y, en vez de hacer examen de conciencia y propósito de la enmienda, como se pide en el Sacramento de la confesión, transformar el error en odio, echando la culpa a un tercero, no a nosotros mismos.

¿Por qué aparece el odio social en contextos como el actual, y en general en cualquier momento de crisis? Porque ello viene inducido por quien maliciosamente nos indujo al error, el Gobierno. El Estado moderno, como he repetido muchas veces, es el sustituto en el imaginario social del Dios providente de las sociedades antiguas. Como Dios, el gobernante lo sabe todo sobre nosotros, aunque nosotros sepamos poco de él (Dios es inefable), pero Dios es providente y bueno y confiamos en Él, como en el gobernante, que vela por nosotros y pide nuestra incondicional confianza porque, según afirma, él no mira por sí mismo, sino por el “interés general”, no como nosotros los ciudadanos egoístas que solo miramos por nuestro interés.

¿Qué ocurre cuando la acción (o inacción) del gobernante desemboca en la infelicidad de cerca de 50.000 muertos, desempleo masivo, cierre de empresas y consiguiente miseria? Hemos caído en esa situación porque la información que teníamos, como ciudadanos, era falsa y manipulada desde los altavoces mediáticos del gobernante, así que lo lógico sería que volcáramos nuestro odio hacia el gobernante. Pero este, que tiene bajo su control una poderosísima maquinara de desinformación y propaganda, en la que incluyo a los “filósofos académicos” con sueldo público y cargos y honores repartidos por cooptación, desvía el odio hacia otras personas, otras naciones, otras gentes muy desconocidas para nosotros y, por tanto, a las que fácilmente les podemos culpar de todo. Así, el gobernante se va de rositas y no tiene por qué responder de su enorme fracaso. Ya hemos encontrado al chivo expiatorio en el emigrante, en el extranjero, en los otros países egoístas, en la Nissan o en Amancio Ortega, etc., etc. Os hago gracia de enumerar exhaustivamente los “falsos culpables” de lo que hizo el Gobierno. Solo hago notar que el odio como mecanismo de autoexculpación no es solo de “extrema derecha”, como afirma alegremente Hovart, y viene siendo atizado con fruición también desde la “extrema izquierda”, y también por quienes desde ambos lados dicen no ser “extrema”, signifique lo que signifique izquierda y derecha en sentido político.

La reacción del gobernante es muy primaria y fácil de observar en los niños (y no tan niños). El niño rompe un florero de la mesa jugando. Lo primero que hace es mirar alrededor a ver si alguien lo ha visto; si no hay testigos, el siguiente paso es buscar a otro al que echarle la culpa y que el castigo no recaiga sobre él mismo.

Un saludo.

Me gustaMe gusta

Como parece que nadie va discutir mis postulados, partamos de la base de que todo esto va de conseguir la felicidad, o sea, de satisfacer las necesidades con los recursos escasos de que disponemos. Y entro ya a comentar la posición de Byung-Chul Han, tal como ha sido expuesta en la entrada de Javier.

Me da la impresión de que Byung-Chul Han posiblemente conozca muy bien la cultura coreana, pero está poco puesto en la cultura occidental; se ve que solo frecuenta los círculos universitarios de Berlín, pero sabe poco de nuestras tradiciones ancestrales. En todo caso, no me interesa mucho un debate de Antropología Cultural ni sobre la religión confuciana y la cristiana. A mí, como filósofo, me interesan los universales de la acción humana, y estos son iguales en Corea que en España. El presunto individualismo occidental no es sino el reflejo de una historia social y económica muy distinta a la de China o Corea, fruto de una distinta “circunstancia”, para decirlo en terminología de Ortega.

Ya tuve ocasión en el debate que siguió a mi entrada sobre la Polidicea de comentar que en cualquier pueblo de Occidente no hay vida privada: allí todo el mundo sabe (casi) todo sobre todo el mundo. Ese sistema social puede ser altamente valioso en términos de satisfacción de los miembros de la colectividad. Y no son pocos quienes hoy en día añoran ese estado de cosas en comparación con el depresivo anonimato de la gran urbe.

La privacidad de nuestra vida puede ser algo importante, pero no lo es menos el intentar saber todo lo que podamos de la vida de los demás. Voy a exponer varias posibles situaciones extremas para que se vea esto con claridad. Y empiezo con el famoso mito del anillo de Giges que expone Platón en La República.

Glaucón expone el colmo de la felicidad o satisfacción, en lo que se refiere al asunto que nos ocupa. Giges, con su anillo de invisibilidad, estaba en la mejor situación posible: él podía hacer lo que quisiera (ya que era invisible) porque nadie podía saber qué hacía él y, a la vez (como era invisible), podía entrar en cualquier casa y saber todo sobre los demás. Así pudo acostarse con la mujer del rey y llegar a ocupar él mismo el trono. Pero, claro, eso es solo un mito: en el mundo real si uno quiere enterarse de las cosas de los demás, tendrá que estar también expuesto a que los demás sepan sus cosas; al menos en teoría, como veremos más adelante.

Por comparación a la situación de Giges, de máxima satisfacción, hagamos un esfuerzo por imaginarnos la situación contraria. ¿Alguien estaría dispuesto a, para salvaguardar su privacidad, renunciar a saber la más mínima cosa de sus parientes, vecinos, gobernantes? ¿No sería un infierno vivir sin saber absolutamente nada de nadie, a cambio de que nadie supiera nada de ti? Creo que es evidente que lo sería. La prueba está en la tristeza del emigrante, que se ve inmerso en una gran urbe, sin conocer a nadie, sin que nadie lo conozca. Por eso el emigrante busca vivienda cerca de los “suyos”, otros emigrantes de su misma cultura, de su misma habla, porque se encuentra más a gusto con gente que lo conoce o sabe cómo vive, a cambio de vivir también con gente a la que él conoce y sabe cómo vive.

El hombre occidental no es ese fantoche que dibuja Byung-Chul Han, como tampoco lo es el asiático confuciano. Eso es trazo muy grueso. Lo que ocurre es que, en un momento dado, a partir de la Revolución Industrial, los sistemas de producción obligaron, por economías de escala y el proceso de división del trabajo, a agrupar las industrias en ciudades enormemente populosas, lo que provocó la huida generalizada del campo hacia las ciudades, donde se hallaban las fábricas. Eso produjo un inmenso dolor e insatisfacción a millones de personas, pero, dentro de su cálculo de satisfacción, hicieron ese esfuerzo, asumieron ese dolor, porque el inmenso incremento de producción y el correlativo de rentas de quienes participaron en ese proceso de producción, compensaba la pérdida del equilibrio social de que disfrutaban en sus localidades de origen. Por muy satisfecho que uno esté en ese mundo rural en el que todos se conocen, si se pasa hambre uno se va a otro sitio, Es una cuestión de cálculo, basado en el logro de mayor satisfacción o felicidad. Y eso es lo propio de la acción humana, en España o en Corea. Lo que ocurre es que el proceso de industrialización en Europa y en Estados Unidos llevó varios siglos de adelanto sobre la industrialización en Corea o en China. Y, en consecuencia, los europeos lo tenemos más interiorizado, por la asimilación a través de varias generaciones. Pero eso no tiene nada que ver con Confucio.

Si mis postulados son ciertos y mi argumentación no es errónea, de lo que realmente se trata es de buscar un punto óptimo entre el bien deseable de la privacidad (que nadie sepa nada de nosotros) y el bien igualmente deseable de conocer a nuestros convecinos (saber todo sobre los demás). Son dos bienes opuestos, pero, salvo que poseamos el anillo de Giges, tendremos que buscar el equilibrio entre ambos.

El problema que realmente se plantea en el momento presente es que, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, el gobernante que detenta el poder ya sabe casi todo sobre nosotros. Sin embargo, nosotros no sabemos casi nada de él. El gobernante moderno es el nuevo Giges.

La propuesta de Byung-Chul Han parece ser que el gobernante no sepa tampoco nada o casi nada de nosotros. Pero eso es totalmente irreal. Eso es pensar en tiempos que ya no volverán. Por lo tanto, parece más sensato partir de lo que existe, y está para quedarse, y ya que el gobernante no va a renunciar al poder que le da su completo conocimiento de la vida privada de los ciudadanos, que, al menos, estos puedan también conocer todo sobre todos. Sería una especie de vuelta a la sociedad tradicional preindustrial, pero a nivel global.

El sistema de “crédito social” puede ser un burdo remedo de esto que digo, pero algo es: si existiese una calificación de cada ciudadano (un índice, por muy incompleto que sea), al menos podríamos hacernos una idea de quién es quién en esta sociedad despersonalizada. Y podríamos tomar decisiones mejor informadas en nuestras relaciones sociales, porque algo sabríamos de con quién tratamos. Menos es nada.

Y como suele haber mucha gente que todo lo analiza en términos simplistas de derecha o izquierda, aquí os dejo un enlace de uno de derechas que, al parecer, está de acuerdo con Han: https://www.libertaddigital.com/opinion/jesus-lainz/despues-del-virus-90827/

Lo dejo aquí, porque el asunto tiene su enjundia, pero no sé si despierta el interés de alguien. Espero aportaciones al debate.

Un saludo.

Me gustaMe gusta

Una vez completa, mediante una segunda entrada, tu exposición, que viene a ser una bastante completa recopilación de las distintas posturas sobre la crisis social del Coronavirus (si no exhaustiva, bien puede ser suficientemente representativa de las líneas más relevantes de reflexión), podemos entrar a debatir las mismas, ya de forma más concreta, una por una. Con carácter previo me gustaría hacer algunas consideraciones, para desbrozar el campo del debate y centrar las cosas en los puntos esenciales.

La primera de todas es: ¿de qué hablamos exactamente aquí? Si nos movemos, como yo pretendo, y parece propio de un Blog de las características del nuestro, en el ámbito de lo que Kant llamó la Metafísica de las costumbres, y que me atreveré a “traducir” a un lenguaje más actual como Metafísica de la Ética o Metafísica de la Filosofía Política, antes de entrar en el análisis de posturas y de líneas de acción concretas conviene detenerse un poco en las bases a priori de la reflexión sobre la acción humana. Ya he afirmado en este mismo blog que postulo como base a priori de la acción humana la búsqueda de la felicidad.

Ciertamente dicho postulado puede ser impugnado, pero el que lo haga tendrá que aportar otro en su sustitución, porque la Ética y la Política no tienen sentido si no tienen a dónde dirigirse. Sostendré que no se hizo el hombre para la Ética y la Política, sino que son estas las que están hechas para el hombre.

Creo que la cuestión es importante, porque a lo largo del muestrario de opiniones que nos has expuesto, no ha aparecido la palabra “felicidad” en ninguna de ellas, salvo la alusión que haces a mi anterior entrada; o sea, que aquí soy el único que habla de felicidad. No es que pretenda yo ser más agudo que nadie, pero es que, si no hablan de la felicidad como fin de la Ética y la Política, ¿de qué hablan estos sesudos pensadores? A mí, modestamente, se me escapa. Igual es que no es que no solo no sea el más agudo, sino que soy el más romo y no me alcanzan las luces para entender lo que todo el mundo tiene meridianamente claro.

Quiero dar otro paso más (pues la palabra felicidad es quizá todavía demasiado etérea) y equiparar felicidad a satisfacción de las necesidades. Y creo que ese paso es argumentativamente legítimo por lo que voy a explicar a continuación. Por cierto, tampoco aparece la palabra satisfacción en el muestrario de opiniones que nos has facilitado, Javier. Al parecer la satisfacción de las necesidades tampoco le importa mucho a nadie en este mundo de la Filosofía actual, en el que, por lo que se ve, nadie busca ser feliz o estar satisfecho en sus necesidades, o que lo sean o estén los demás. Sigo sin entender nada: parece mucho más importante conseguir que las personas cambien sus preferencias de satisfacción (valores), que cubrir adecuadamente las que ya tienen.

Si buscamos en el diccionario “felicidad”, encontramos la siguiente definición: “1. f. Estado de grata satisfacción espiritual y física”. La palabra “grata” realmente está de más, es redundante, porque no hay otra clase de satisfacción que la grata; difícilmente podríamos hablar de una satisfacción ingrata. El propio diccionario lo ratifica al definir satisfacer (pues satisfacción nos remite a este verbo): “10. intr. agradar”. Recojo la acepción de satisfacer como verbo intransitivo, porque, evidentemente, es a lo que remite la definición de felicidad, que se refiere a estar satisfecho, no a satisfacer a otro. Entonces, si satisfacer es agradar, toda satisfacción es grata, no la hay de otra clase.

Lo que diferenciaría la felicidad de la satisfacción, por tanto, es que esta última puede ser parcial (“física y espiritual”, dice el diccionario) y la felicidad no. Puedo satisfacer mi necesidad de beber, pero seguir teniendo hambre, y no seré feliz. O puedo estar satisfecho en mis necesidades físicas y tener carencias afectivas, y viceversa. Pero si utilizamos la “satisfacción de las necesidades” como un conjunto integral, es decir omnicomprensivo, como hacen los economistas, entonces, felicidad y satisfacción son sinónimos.

Por tanto, creo que puedo postular, para tener una herramienta más útil de análisis que la de “felicidad”, que el principio y fin de la Ética y la Política, es la acción humana en cuanto tiende a la satisfacción de las necesidades.

Aunque pueda parecer fuera de lugar, y reiterativa, considero, desde mi punto de vista, sumamente importante hacer esta clarificación previa porque voy a utilizar estos conceptos y palabras en mi análisis de las distintas opiniones vertidas por los distintos autores que nos has expuesto. Dicho lo cual, pasaré a comentar la visión de Byung-Chul Han, para seguir el mismo orden que has utilizado tú. No obstante, esperaré unos pocos días, por si alguien quiere impugnar o matizar los postulados y presupuestos que acabo de hacer expresos.

Un saludo.

Me gustaMe gusta

Pingback: La crisis del Coronavirus: riesgo y oportunidad (II) | La galería de los perplejos

Hola, Javier. He leído con atención tu entrada; como prometes una segunda parte, tal vez es prematuro comentar sin esperar a tener el panorama completo. Por eso, sin entrar en detalles, solo me gustaría hacer algún comentario relativo al planteamiento general que haces de la cuestión.

En mi opinión incurres en un defecto habitual en quienes, desde un punto de vista filosófico, afrontan la cuestión del Coronavirus, consistente en abstraer la crisis política de su terreno natural, que es el de la acción humana para hipostasiar hacia la “sociedad”, ente abstracto, concepto instrumental. O sea, que, en tu discurso utilizas “esencias nominales”, no “esencias reales”, para decirlo en la terminología de John Locke que voy a utilizar en adelante.

Ciertamente necesitamos esas “esencias nominales” para desenvolvernos en las ciencias sociales y en el debate político, pero el error está en que eso oculte la realidad subyacente, las “esencias reales”. Y no porque quiera yo ahora negar el giro lingüístico de la Filosofía, ni volver a un agustinismo periclitado, sino porque esa distinción de Locke permite precavernos críticamente acerca de la maleabilidad de las esencias nominales, que no niego exista también en las esencias reales, pero habrá que coincidir en que el margen de modelación arbitraria de estas es muchísimo menor y, en consecuencia, el discurso se limpia bastante de falacias, malentendidos y abusos argumentativos.

Y pongo un ejemplo, porque eso siempre ayuda a visualizar a qué se refiere uno exactamente. No aparece la palabra en tu entrada directamente usada por ti, pero sí al final, dos veces, en la cita de Han que cierra tu artículo. Se trata de la palabra “solidaridad”. Sospecho que en la segunda parte de tu entrada va a aparecer mucho más, y la he leído recientemente con mucha frecuencia, en particular en una cita que en Twitter hacía un tuitero filósofo de un texto de Fernando Savater. Esa esencia nominal es especialmente “peligrosa” (entiéndase, referida al peligro de que el debate resulte confuso y no limpio) porque parece que todo el mundo sabe lo que significa y la da por buena. Le contesté a ese tuitero pidiendo una definición de esa palabra, para saber de qué hablamos. Tras varios días, no se ha dignado a ofrecerme esa definición que le pedí; tal vez no dispone de ella.

Mis argumentaciones pueden tener muchos defectos, pero no creo que entre ellos estén la ambigüedad ni la indefinición. En mi anterior entrada en el blog, a la que te refieres en tu exposición, tuve mucho cuidado, porque se hablaba de “crisis financiera”, en dar una definición de lo que yo entiendo por eso, para que quedara bien claro. Por lo tanto, si vas a utilizar “solidaridad” (de momento solo en una cita) conviene que aclares qué entiendes por eso; especialmente porque la definición del Diccionario de la lengua española no parece que corresponda con el uso que Han (y Savater) hacen de esa palabra: “1. f. Adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros”. Subrayo lo de “adhesión”, “circunstancial” y “de otros”.

Dicho lo anterior como cuestión previa de petición ardiente de claridad terminológica, entro en un par de cuestiones. Como digo, si miramos las cosas desde el punto de vista de las esencias reales, los hombres, el asunto se clarifica bastante. Ya postulé en mi entrada que el fin de la acción humana es alcanzar la felicidad, o al menos lo que de ella se pueda en grado máximo. De acuerdo con mi postulado, el hombre busca maximizar su satisfacción con los recursos a su alcance, siendo estos, como afirma la Ciencia Económica, escasos y susceptibles de usos alternativos. Esa es la clave de la acción humana, y eso vale tanto para un ciudadano de a pie, como para un político al mando, porque no hay “sujetos trascendentales” en el mundo, sino hombres de carne y hueso. Qué es lo que produce satisfacción a una persona, o, para decirlo mejor, qué le produce a cada cual más satisfacción o menos, es cuestión de cada individuo, y, además, eso es sumamente variable a lo largo del devenir histórico de la existencia de cada uno. Pero el principio de la acción humana permanece siempre inmutable.

Pues bien, el problema es que la toma de decisiones personales se toma en un entorno de incertidumbre: nunca tenemos a nuestro alcance toda la información necesaria para tomar la decisión correcta (la que ofrecerá como resultado mayor satisfacción), por lo que siempre tendremos que decidir un poco a ciegas, y ahí es donde entra en juego la mayor o menor aversión al riesgo de cada uno. Si tuviésemos toda la información pertinente a nuestro alcance, no habría riesgo alguno que correr. Pero eso es una cuestión que importa mucho en las decisiones individuales. Tú, sin embargo, hipostasias ese problema individual, y nos lo presentas como una decisión política, una decisión del Estado, cuando no lo es. En todo caso lo será del individuo gobernante, no del Estado. Y si hablamos de la Sociedad, tampoco esta tiene que decidir entre riesgo y oportunidad; quienes deciden son los individuos; la sociedad, como agregado de individuos, también se verá, como colectividad, afectada por las posiciones de los individuos, pero de forma agregada, no autónoma como tal “Sociedad”. Por tanto, si la mayoría de los componentes del grupo social tienen aversión al riesgo, lo tendrá el resultado agregado; y no solo la mayoría cuantitativa, sino que también hay que ponderar la posición cualitativa de quienes tienen mayor poder, o sea, mayor capacidad institucional para modificar el curso del colectivo.

Ya tuve ocasión de explicar en mi entrada que una crisis sanitaria, como una catástrofe natural, no tiene por qué desembocar en una crisis social y política. Eso solo ocurre cuando la sociedad, antes de producirse la catástrofe, ya se sostenía en un equilibrio inestable. Y así sucede en el momento presente en España (y muchos otros países), pues recurrentes y continuos desequilibrios entre la capacidad de producción de bienes y servicios de la sociedad y las necesidades de los ciudadanos, ya habían puesto a las finanzas muy cerca del precipicio. Claramente se estaba acudiendo a la postergación de la solución a ese desequilibrio financiero; ciertamente, siempre se podría esperar algún elemento nuevo que viniera a evitar el despeñamiento: posibles incrementos de la productividad fruto de avances científicos y tecnológicos futuros, inversión de las tendencias de natalidad y mortalidad, cambios en la economía global, u otros. Lo que ha puesto de manifiesto la crisis del Coronavirus es, sin embargo, lo contrario: ha aparecido un fenómeno (la epidemia) que no solo no permite esperar cambios futuros favorables, sino que la gravedad del desequilibrio se ha acelerado. La crisis social, política y financiera, que estaba latente, se nos ha puesto delante de forma repentina y nos hemos dado de narices con ella de la noche a la mañana.

Por tanto, la opción “quedarnos como estamos” no es viable, porque estamos en la ruina. Hacia dónde nos vamos a decantar, como dije antes, depende de decisiones individuales.

El problema, como también anticipé, sin embargo, es que esas decisiones hay que tomarlas en un entorno de incertidumbre. Lo único que podemos hacer, para equivocarnos lo menos posible, es recopilar la máxima información que podamos, para actuar lo más atinadamente que podamos. Y ahí está la guerra actual planteada. Siempre hay personas que sacan provecho intoxicando con información falsa o reteniendo información valiosa, para usarla en su propio provecho, en perjuicio de los demás. En este sentido, no hace falta insistir mucho en lo que estamos viviendo: estadísticas de mortalidad falsas, comités de expertos anónimos, consejos sanitarios y de conducta social contradictorios en cuestión de horas, intentos de monopolización de los canales informativos, persecución de intervenciones en redes sociales, etc. Todo esto está tan a la vista estos días que hay que estar ciego para no verlo.

Esa es la clave en estos momentos: tenemos que tomar cada uno de nosotros decisiones en un entorno de elevadísima desinformación, o, peor, de intoxicación informativa, por parte de los poderes públicos. Lo más urgente y necesario es hacer acopio de la mayor cantidad de información, y lo más fiable posible, evitando intoxicaciones interesadas de otros. Es bastante difícil, y por eso se hace necesario agudizar el espíritu crítico en estos momentos, pues en ello nos va que las decisiones que tomemos cada uno sean exitosas o desastrosas para nosotros. Ese espíritu crítico tiene dos variantes: la primera, separar el grano de la paja, la información veraz de la mentirosa; la segunda, y aquí interviene la Filosofía, disponer de elementos sólidos de juicio para llenar las inevitables lagunas de información con conjeturas, para lo cual es de inestimable ayuda el conocimiento de la Historia y de los conceptos filosóficos más atinados, porque, como bien dices en tu entrada, el Mundo no ha nacido hoy, y no hay mejor criterio para conjeturar sobre el futuro que el conocimiento riguroso del pasado.

Un saludo.

Me gustaMe gusta